Una carta de amor al Jalisco

En una época en la que los grandes estadios son aquellos que presumen tecnología en cada ladrillo, estar en el “Coloso de la Calzada” es un acto de nostalgia, de volver a los recuerdos y sentirse en la infancia o la adolescencia. Es un poco como volver a estar en casa.

- Especial Gaceta

- Mariana González Márquez

- Mariana González Márquez

- Iván Serrano

- febrero 14, 2026

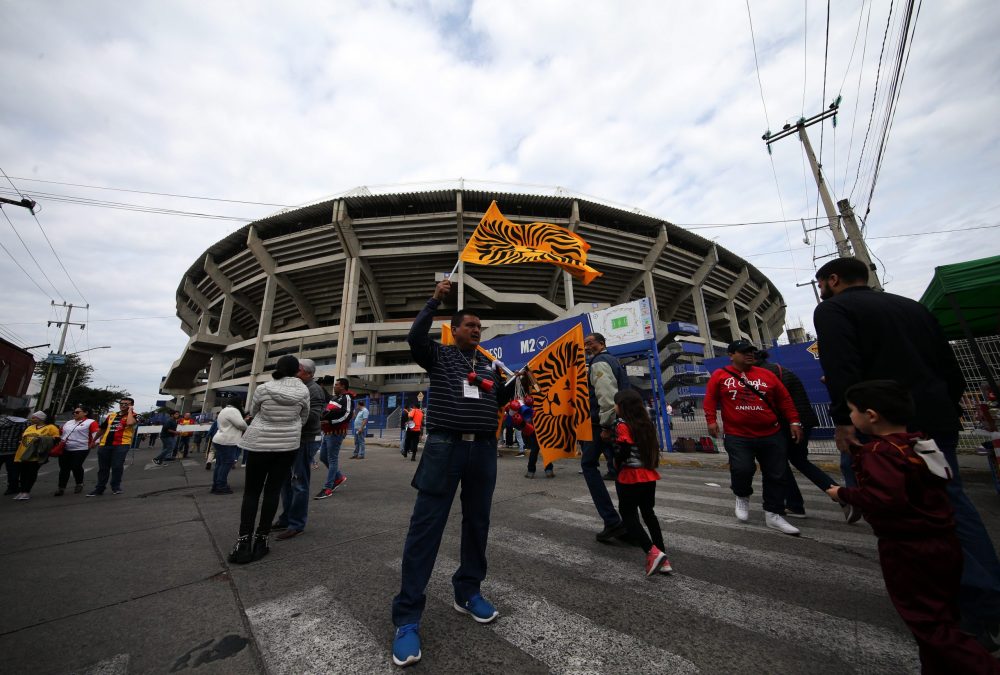

No nací futbolera, me hice en el camino de las idas y vueltas al Estadio Jalisco. Ese recinto de la Calzada Independencia, tan antiguo como sentimentalmente hermoso, donde jugó Pelé y su Brasil del 70, donde los Leones Negros vivieron su etapa gloriosa en primera división, el escenario en el que se escribió parte de la historia del “Campeonísimo”, que fue la sede de la Copa Confederaciones en 1999, testigo del Bicampeonato de Atlas y la cancha donde Chivas hizo el histórico 4-0 a Boca Juniors, en los cuartos de final de la Libertadores de 2005.

Mi papá fue el artífice de que el Estadio Jalisco desplazara a la misa en la iglesia los domingos a mediodía. Levantarse temprano, desayunar, bañarse, ponerse la playera rojiblanca y tomar la bandera que mis hermanos o yo ondeábamos por la ventana del coche en el trayecto de ida o de vuelta al estadio.

No importaba si perdían o ganaban, pero en caso de que el equipo sí sumara los tres puntos, el baile al aire de la bandera con el escudo en medio era acompañado por el ruido incesante del claxon del Chevelle azul que papá conducía.

Inmerso en plena colonia Independencia, ir al “Coloso de la Calzada” significaba negociar con los vecinos que apartaban lugares fuera de sus casas para rentarlos como estacionamiento. De tanto andar por ahí, encontramos un lugar fijo en la calle Monte Carmelo, donde el dueño nos apartaba el lugar cada partido por ser clientes frecuentes.

Las subidas del Jalisco fueron siempre -y siguen siendo- mi único problema con ese estadio. No sólo porque quienes íbamos a la zona B o a la C teníamos que trepar decenas de escalones empinados hasta la parte más alta, sino también porque el estadio está en una zona elevada y las calles alrededor suelen ir cuesta arriba.

Sin empresas que vendieran boletos digitales, ni zonas numeradas, entre más temprano llegaras mejor lugar tenías, todo un reto para una familia como la mía que gusta de dormir mucho y en que la puntualidad no es su mayor cualidad. Resultado: todos corriendo y sudando por las calles y escaleras empinadas para llegar antes del silbatazo inicial.

Eso sí, antes había que detenerse por una torta ahogada, un refresco y una caguama para papá y mamá, por supuesto para llevar y en bolsita para consumirlos adentro viendo el juego. Comer ahogada picosita, en bolsita y en el Jalisco era una experiencia sumamente tapatía que ahora es difícil de replicar.

Porque sí, antes de que hubiera franquicias de comidas y bebidas en los estadios la afición podía ingresar alimentos y bebidas. Una gran ventaja para familias de cinco integrantes como la nuestra que hacían un esfuerzo para comprar los boletos y pasar un rato entretenido.

Tortas ahogadas, taquitos dorados, guasanas y cacahuates cocidos, hot dogs, hamburguesas, tejuino, nieve, loches del Pesebre. La variedad gastronómica alrededor del estadio era —y sigue siendo— muy sabrosa. Muchos aficionados tenían su puesto o local favorito al que llegaban cada partido con un six en la mano para hacer la previa junto con los amigos, a veces incluso en la banqueta.

Parece que la vida se empeñaba irremediablemente en ligarnos al estadio. José Manuel Correa, el cantante que compuso la canción “Súper Chivas” fue nuestro vecino algunos años y nos llevaba a ver a los jugadores durante el calentamiento antes de un partido.

Junto con el Mariachi Vargas, su voz resonaba con el “¡Chivas, Chivas” ¡Super Chivas!” desde la cancha cada que el equipo ganaba. En esas ocasiones sabíamos que regresaríamos tarde a casa porque papá se quedaba emocionado cantando. Aunque el equipo y su directiva se mudaron y no volvieron a contratarlo, su voz sigue resonando en la afición con las dos canciones que se convirtieron en himnos del club.

Un tiempo íbamos también a ver a los Leones Negros (¡cómo me gustaba su playera con franjas verticales amarillas, negras y rojas tejida, como las de antes!) y la experiencia de ir al estadio sucedía los viernes o sábados por la noche.

Papá era amigo de Luis Plascencia —el primer jugador en anotar 100 goles en ese estadio donde hasta placa le develaron— y nos llevaba a verlo. Mis hermanos a veces bajaban a la cancha y ondeaban banderas cuando el equipo salía del vestidor. Eran las ocasiones en que podíamos estar en la A, la zona más cara.

Era muy chido estar cerca de la cancha y todo, pero siempre preferíamos la B. Nada como ver toda la cancha y subir hasta el techo de lámina y golpearlo repetidamente para celebrar un gol de tu equipo o sonar la matraca en la parte más alta para que nadie se molestara. Una experiencia distinta a la que hoy se despliega en cada anotación con juegos artificiales y luces de colores.

Cuando niña temía estar ahí arriba por miedo de caer al vacío y estrellarme en alguna butaca de la A, pero con el pasar del tiempo le agarramos cariño a esa zona sin importar que los asientos de cemento fueran planos e incómodos. Tampoco importaba que la tribuna se estremecería y temblara cada que la gente brincaba o hacía la “ola” zapateando.

Ahí, en la B, compartimos con amistades que nos encontrábamos cada partido y que perduraron unos años. Mi hermano menor, siendo bebé, durmió muchas veces en esas bancas duras y se despertaba con el grito de ¡gol! para luego volver a dormirse. Desde ahí festejamos el campeonato de Chivas contra Toros Neza, en el 97 y también lloramos la derrota ante Necaxa, en el 98.

Sin internet, ni selfies, ni redes sociales y mucho menos teléfonos móviles, la atención y la entrega al partido era plena. Ese rectángulo verde y los 22 tipos jugando acaparaban nuestra atención casi de manera devocional. Un rito compartido con otros que gritaban, alentaban y ondeaban banderas guiados por las “porras”: la primera que sale de mi archivo mental es la Nacional Guadalajara, liderada por la señora Vallejo, con unas 30 o 50 personas que se colocaban en la zona C norte para hacer bulla con tambores.

Esas porras familiares a las que era sencillo adherirse fueron desplazadas después por el concepto de las barras que intentaban emular a la pasión de la afición argentina, y tanto en Chivas como en Atlas comenzaron a darles preferencia en los boletos de cortesía y actividades. Parte de ese encanto en las gradas del estadio se perdió junto con ellas.

Durante muchos años he visto a las aficiones de Leones, Atlas y Chivas festejar y dolerse muchas veces en el Jalisco y siempre me ha emocionado.

Una de las cosas que más me gustan es ver la mega bandera de Atlas cargada por una o dos personas dando vuelta alrededor del pasillo de la planta baja cada que el rojinegro mete un gol. Y una de las que más extraño es la voz del “Chango” Rafael Almaraz que por 50 años dio las alineaciones, anunciaba los goles y los cambios.

Al Jalisco le guardo un lugar especial no sólo por los momentos que pasé ahí, sino porque fue donde comencé mi carrera como reportera, entonces cubriendo fútbol. He vuelto de manera continua a este lugar —sufriendo sus escalinatas, porque sigue sin tener elevador. Regreso a trabajar en la cancha o las gradas, pero siempre con la sensación de ser parte de él y de su historia.

En una época en la que los grandes estadios son aquellos que presumen tecnología en cada ladrillo, estar en el Jalisco es un acto de nostalgia, de volver a los recuerdos y sentirse en la infancia o la adolescencia. Es un poco como volver a estar en casa.

MÁS NOTAS