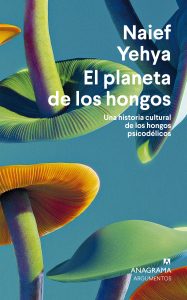

Naief Yehya en “El planeta de los hongos”

Aparecieron (¿llegaron?) aquí millones de años antes que nosotros: desde su perspectiva de periodista, ensayista, psiconauta y cibernauta, Yehya hace un recuento de la historia de estos organismos que pudieron ser responsables, por lo menos en parte, de la expansión de la mente, el desarrollo de la cultura, la tecnología y las religiones

- 02 CULTURA

- José Luis Ulloa Luna

- Foto: Abraham Aréchiga

- mayo 26, 2025

El planeta tierra tiene 13 mil 800 millones de años de existencia y una de las primeras formas multicelulares de vida fueron los Fungi, un puente entre el mundo físico y espiritual, pero también transformadores de la tierra y de las percepciones al crear nuevas conexiones neuronales.

Si de acuerdo a lo que dice Irene Vallejo en El infinito en el junco, que todo libro es un viaje y el título su brújula, entonces El planeta de los hongos (Anagrama, 2024), de Naief Yehya cumple plenamente esta premisa, en un ensayo sobre un tema sin agotar, todavía por explorar y que apenas en el siglo XXI se tomó en serio.

El escritor mexicano radicado en Brooklyn busca desmitificar a los hongos, arrebatarle ese aspecto nocivo, nefasto, de pensar en ellos como una droga o como algo endemoniado y “entender que los hongos no son plantas, son otra cosa, son otro reino”.

“No sabemos por qué los hongos producen sustancias psicotrópicas. Hay muchas teorías, hipótesis, pero nadie sabe por qué y cómo durante millones de años los hongos, mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí, ya existían”.

Hoy, hay una lista de usos inacabables que se les puede dar, comenta desde el sillón gris de la Librería Carlos Fuentes. Sonriente, agrega que después de escribir temas casi siempre polémicos, ásperos, El planeta de los hongos es el libro que con “más felicidad he abordado”.

Es lunes 12 de mayo. Naief llegó el día anterior a Guadalajara después de participar en la Feria Internacional del Libro de Coahuila para promocionar su libro en distintas sedes académicas.

“Ha sido un reencuentro muy gozoso con el ensayo y, más que dificultades, me encontré con ecos y resonancias de la gran prohibición, del temor, repudio, de la gran micofobia que nuestra cultura tiene todavía. Desde la Inquisición los hongos fueron proscritos, prohibidos, condenados, satanizados, y de ahí que la CIA se encargó de convertirlos en algo todavía peor”.

Al momento de documentarse, comenta que ubicó poco material en español, y además “muy olvidado, borrado y menospreciado”. Las fuentes existentes casi todas son en inglés o francés y observó muchas contradicciones. “Había que encontrar cómo no caer en las trampas de lo místico, de lo mal informado, de lo que se escribía por temor”.

Por ello, dice, “traté de encontrar un punto medio. Buena parte de lo que hago en mi crítica cultural es tratar de llegar a la raíz de los discursos, cómo se encuentran o chocan esos discursos. Mi formación es muy escéptica. Como una persona no religiosa, no creyente, no me gusta dejarme llevar por el misticismo. Pero, por otro lado, me dejo llevar por la poesía, mucho. El elemento poético de la magia sí me interesa recuperarlo y sí quiero hacerlo muy presente”.

En tu investigación ¿encontraste más estudios de América que de Occidente? Sí, hay bastantes y digamos que depende del periodo. A lo largo del libro son como muchos libros a la vez. Obviamente no soy antropólogo, soy ensayista. Cuento un relato y mi interés es hacer literatura. No voy a hacer antropología, no voy a hacer biología. Lo mío es contarte una historia y hacer que te vuelvas un fanático de lo que estás leyendo. En el libro hay grandes investigadores alemanes, estadounidenses, franceses, belgas, suizos incluso. Hay protagonistas, no solamente investigadores. Todos ellos aportan algo.

¿Y los mexicanos? Siento que son los más ignorados, como Gastón Guzmán, una figura inmensa, enorme. Su sombra es gigante en el mundo de la micología y, sin embargo, muy poca gente conoce su nombre. Todo el mundo ha oído hablar de Albert Hoffman porque es el inventor del LSD y se volvió una estrella pop. Guzmán merecería ser una estrella pop también.

¿Falta más reconocimiento a María Sabina? Para mí, es absolutamente elemental para entendernos a nosotros. Es una superviviente de un mundo que fue suprimido, censurado, abolido, “apartheidizado” realmente. Ella es una portavoz viviente de ese mundo. No es una portavoz fiel, digamos, en el término de que no trajo el conocimiento sagrado de sus ancestros, sino que ella representa un hibridismo. Ese hibridismo que deberíamos considerar la abuela de los mexicanos y a María Sabina como nuestra auténtica madre de este mundo moderno. Su legado es muy cuestionable, muy ambiguo, como también en la misma línea del hibridismo. Al revelar la existencia de María Sabina, de su práctica, al comercializar, le destruyeron su vida. Pero lo que hicieron en cierta manera fue como un hongo: ¡pum!, regaron las esporas para que mil chamanes más aparecieran, cada uno distinto; así como los hongos, uno es nutritivo, el otro es venenoso, el otro es alucinógeno, también esta cultura que salió de ahí tiene estas características.

¿Y Carlos Castaneda, es un charlatán como refieres en el libro? Sí, es un charlatán de una eficiencia extraordinaria, de una habilidad y de una capacidad manipuladora única. Era un hombre que mintió absolutamente sobre todo. Era un gran ficcionalizador, un gran narrador. Pero la experiencia que él cuenta en términos realistas, sobre todo en el primer libro que es el que vale, es una jalada. Ahora, muchos, muchos, cuando lo leímos, quedamos embelesados. Recuerdo cuando leí El viaje a Ixtlán, dije ‘yo quiero vivir mi vida así’. Y mucha gente lo hizo y destruyó su vida.

Otro protagonista en la historia de los hongos es Robert Gordon Wasson, estudioso de la etnomicología, pero que también traicionó a María Sabina al revelar su identidad en la revista Life. “El secreto se perdió para siempre en la voraz ambición de su fama y éxito..”, escribes en tu ensayo. ¿Él fue un visionario o un divulgador ambicioso? A Wasson lo veo con ojos muy poliédricos. Fue un visionario. Un hombre muy curioso, impositivo, voraz y muy cruel. Fue un extraordinario divulgador, escribía muy bien, era inteligente, tenía este espíritu casi como de Indiana Jones. Lo que es terrible es que él pone en evidencia que aún “los grandes y los buenos” exploradores, dejaron una secuela de destrucción en mundos que quisieron revelar, descubrir. Pero también se lo quiso apropiar. Él quería ser el gran micólogo y lo fue hasta cierto punto.

Hoy se conoce más de las sustancias psicotrópicas, tanto que creaciones y diseños de la internet están inspiradas en aventuras alucinógenas de programadores e ingenieros al «recrear con algoritmos y gráficos de polígonos la percepción aumentada de los psicotrópicos», refiere el autor de El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción (2001).

La cultura de la microdosificación del uso de sustancias psicodélicas como la psilocibina o LSD se ha convertido en un dogma para quienes apuestan a estimular la imaginación, creatividad, enfoque, resolución de problemas y productividad. Esto se ha normalizado en distintas industrias como la tecnológica.

Se quiere la droga, pero no el ritual que da sentido. ¿Cómo recuperar esa idea de experiencia espiritual, de curación? Difícil, difícil, porque es orgánica la cosa. No se puede mimetizar, no se puede adoptar, no se puede reproducir. La cultura de la microdosis lo que busca es tratar de someter al hongo, de restringirlo, de “científicarlo”, si existiera la palabra, de volverlo un hongo científico mesurable. La modernidad se caracteriza por poder medir las cosas y de esa manera dominarlas y controlarlas. Mientras que María Sabina te miraba la cara y te daba cuatro hongos, cinco o diez, dependiendo de tu cara o de lo que ella veía en ti, estos te dan una microdosis de cinco miligramos o de diez miligramos. En la experiencia psicodélica lo que cuenta mucho es la condición y el lugar donde se toman. Si la condición ya viene normada por un producto en un esquema capitalista, la impronta se va a reflejar en cómo lo vamos a vivir. Para los que aprendimos de este mundo yendo a la sierra y agarrando los hongos del piso o intercambiándose con la gente, con los locales, es un poco extraño toda la idea de verlos como algo que se puede comprar.

¿Hay alguna fórmula para el viaje perfecto o todo es sugestión y una expectativa respecto a las sustancias psicotrópicas? En eso soy super escéptico. Uno puede preparar un viaje de la mejor manera y estar convencido de que todo va a salir increíblemente, y todo puede salir al revés, ser espantoso, trágico, catastrófico, o a lo mejor ese viaje resulta ser el momento de transición de tu vida. El hongo no está dispuesto a que tú le impongas. Si consumes una dosis heróica, el hongo no está ahí para hacerte favores. El hongo tiene ya su plan.

Naief menciona en un apartado del libro titulado “La derecha alucinada” que la investigación reciente en el campo de las sustancias psicodélicas tiene una característica peculiar: se ha distanciado de la visión contracultural de los años sesenta del siglo pasado y ha adquirido un tinte “pragmatista, individualista y en cierta forma derechista”. En camino, en los años sesenta, el uso y la cultura de los psicodélicos estaban entrelazados con las políticas asociadas a la izquierda.

Si en los 60 la libertad era el principio unificador de los consumidores de estas sustancias ¿cuál es, si existe, ese principio unificador hoy? Nunca he pensado en cómo se diferencia la idea de la libertad, por ejemplo, de los años sesenta con los ochentas. Es muy esquemático tratar de dividir así en décadas. La idea de libertad tiene que ser diferente, porque vivimos en un mundo en el cual las desilusiones se han acumulado todavía más. En los años 60 había grandes desilusiones, pero todavía había grandes esperanzas e ideales que uno podía imaginarse iban a tener un buen desenlace, y la mayoría no lo tuvieron. Pero ahora, que alguien puede mirar a la experiencia humana, ver que el sueño de la libertad es cada vez más remoto y las ideologías no nos han cumplido nada, pues todo eso pesa. Creo que los jóvenes que ahora sueñan con la libertad, crecieron con este dogma de Mark Fisher de que es más fácil ver el fin del mundo que ver el fin del capitalismo, y nosotros no teníamos esa triste certeza.

Al final, ¿qué nos quieren decir los hongos? ¿Qué gana el hongo? Buena pregunta, ¿qué gana el hongo? Eso es lo que no queda claro y no quedará claro. Esa es la respuesta que va a estar al final del gran arco, si es que alguna vez lo llegamos a cumplir. El hongo tiene una gran inteligencia y conciencia muy distinta a la nuestra. El hongo, desde el momento en que las hifas actúan como individuos y colectivo, tiene ya una percepción del entorno muy diferente a nosotros, completamente alienígena. Son la mejor fuente para instruirnos acerca de cómo piensan otras especies, cómo sería una cultura extraterrestre.

Cuando pensamos en el hongo al final del capitalismo, como lo plantea Anne S. Tsui en su libro, una vez que éste haya terminado de despojar a la tierra de todo, de destruir todos los ecosistemas, de que el extractivismo haya hecho la última mella, lo último que quedaba por arrebatarle a este pobre planeta, los hongos van a regresar, van a ver el tiradero y lo van a reconstruir poco a poco. Entonces, esa es una certeza. Cuando hay un cataclismo atómico, lo primero que regresa son los hongos. Antes pensábamos que eran las cucarachas y las ratas, ahora vemos que las cucarachas y las ratas llegan cuando ya los hongos empezaron a hacer su trabajo higiénico.

Por otra parte, una vez que nos relacionamos con el hongo de manera psíquica, cuando lo consumimos, y podemos tener esta certeza desconcertante de que hay algo más, de que no fue mi cabeza la que inventó esto, sino que alguien me vino a hablar, alguien me dijo algo, ¿de dónde vino?, hay miles de explicaciones que se pueden dar.

Por último, ¿los Pitufos son la voz de los hongos? ¿Los consumirían? Sí, pues, seres azules que viven en hongos. Me pareció que estaba todo conectado, así como Alicia en el país de las maravillas. De repente es inevitable pensar que este Peyo (Pierre Culliford, creador de la historieta) no lo puso accidentalmente. ¿La historieta estaba dirigida a niños o adultos? Exactamente, quién sabe. Yo pienso que un poco para los dos. Siempre hay este juego de que esto es un relato infantil, pero con estos guiños claros para los adultos. Todo se conecta con la cultura chamánica también. La boina, que también es muy chamana, que luego los revolucionarios franceses también la tomaron. Pero sí, es un alucine de ver seres azules en el bosque viviendo en hongos.

Género: Ensayo

Fecha de publicación original: 2024

Número de páginas: 182

Editorial: Anagrama

MÁS NOTAS