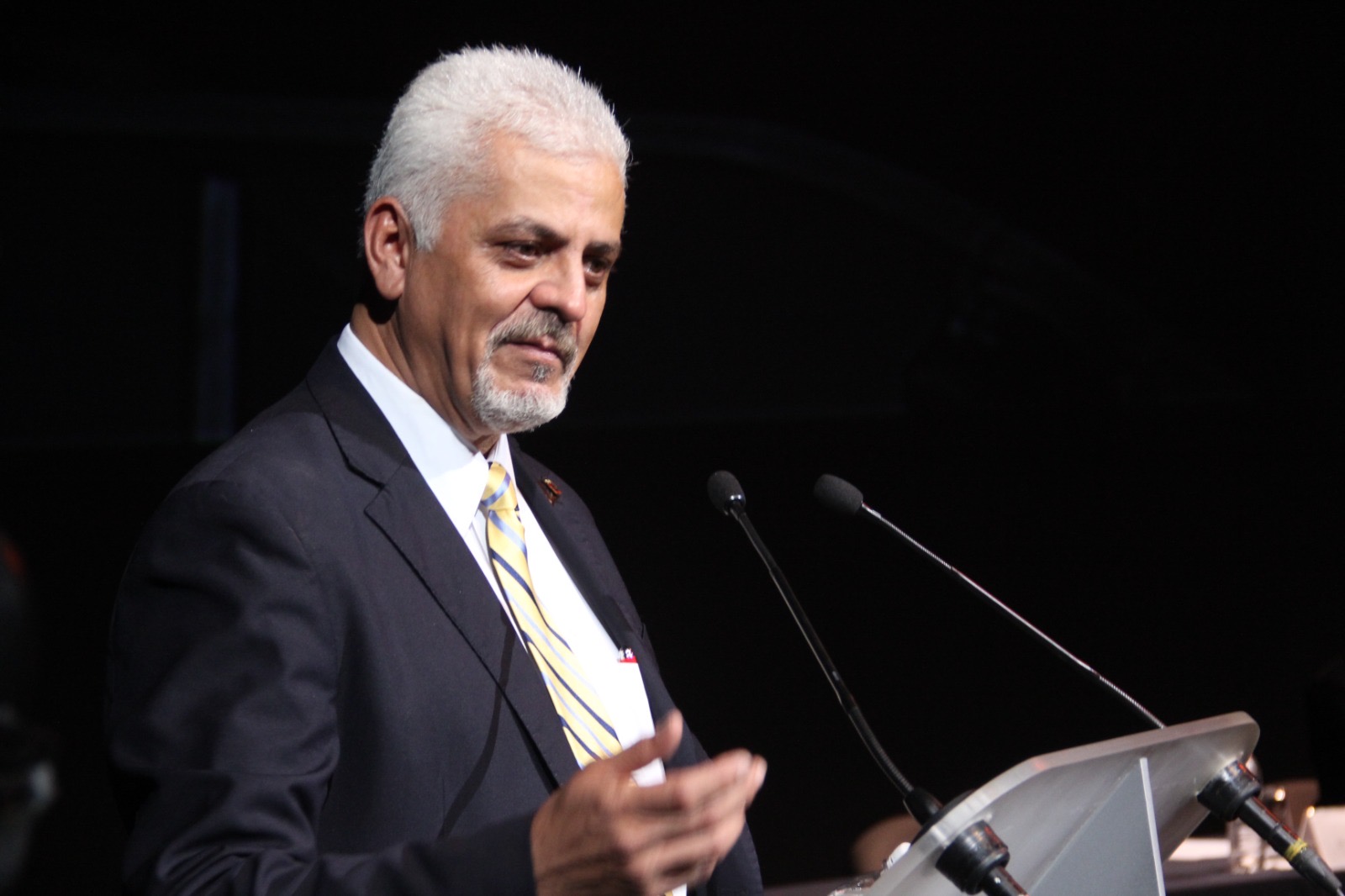

Cuando el cáncer dejó de ser condena: la historia del doctor Fernando

Su trabajo pionero en el Hospital Civil de Guadalajara no solo revolucionó el tratamiento oncológico infantil, sino que construyó un modelo de atención donde el amor y la dedicación son tan importantes como los protocolos médicos

- CORRESPONSAL GACETA UDEG

- Paulina García Reynoso

- noviembre 26, 2025

Hay profesiones que te enseñan a pensar y hay profesiones que, además, te obligan a sentir. La medicina, nos dicen, es de las primeras: diagnósticos, protocolos, artículos, porcentajes. Sin embargo, desde que entré a la carrera he tenido la sensación incómoda de que eso no alcanza. Que detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de cada bata hay un corazón que late, aunque muchos se empeñen en esconderlo.

Durante mucho tiempo creí que para ser un buen médico uno se tenía que volver duro: estudiar más, llorar menos, acostumbrarse al dolor ajeno como si fuera ruido de fondo. Hasta que, en un aula del Hospital Civil de Guadalajara, un doctor abrió su clase con un video de testimonios de pacientes de oncología pediátrica. Cada sesión nos repite que no perdamos nuestra sensibilidad, que somos santos. Entonces entendí que quizá había otra forma de estar en esta profesión.

Yo conocí primero la leyenda que al hombre.

Todos lo conocen. En los pasillos del Hospital Civil Juan I. Menchaca se habla de él y del impacto que ha tenido, se dice que ha levantado un servicio donde no había nada, que hace todo lo posible con tal de conseguir una quimioterapia más, una cama más, una oportunidad más.

A finales de los años ochenta, el cáncer infantil en México era una sentencia. Ocho de cada diez niños morían. No había especialistas. No había protocolos. No había esperanza. Nadie quería tomar esa especialidad. Era demasiado dura, demasiado oscura. Todos se morían.

Pero Fernando dijo sí, aunque sabía que le iba a doler, aunque le advirtieron que ahí solo se encontraba la derrota. Dijo sí, porque alguien tenía que hacerlo.

Fernando Antonio Sánchez Zubieta comenzó su viaje médico en un momento donde la oncología pediátrica era prácticamente un terreno inexplorado en México. Sin embargo, fue precisamente esa escasez la que alimentó su pasión y determinación. Mientras otros veían obstáculos, él vislumbraba oportunidades para transformar el panorama de la atención médica infantil. Sus primeros años estuvieron marcados por una dedicación casi artesanal, pues atendía pacientes sin recursos, improvisaba soluciones cuando los protocolos tradicionales fallaban, y comenzó a construir lo que eventualmente se convertiría en un legado en el campo de la oncología pediátrica, sembrando las bases de lo que hoy es un sistema más robusto y esperanzador para niños con cáncer.

Hay una anécdota que resume muy bien la clase de medicina en la que él cree.

Una vez le llegó un paciente con un tumor en el brazo. Ya estaba prácticamente destinado a una amputación en la ciudad de San Diego, California. Él, sin material sofisticado, solo con una lámpara, una lupa y una mesa “medio fea”, se aventó una cirugía de doce horas. Tras unir el nervio, llamó al jefe de patología, quien confirmó el milagro al instante: “Fernando, está completo, no dejaste tumor. Ya lo curaste”. Días después, el paciente lo saludó moviendo la mano. Lo que para él fue un milagro, para el doctor fue un viernes quirúrgico más. Y, sin embargo, cuando lo cuenta, se le escapa una sonrisa de sorpresa, como si todavía se maravillara de lo que pasa cuando alguien se niega a aceptar la primera sentencia de “no se puede”.

En clase también nos dijo que somos como sacerdotes en salud, pues manejamos el rumbo de un paciente, y en su corazón somos clave.

Me quedó resonando su comparación. Sacerdotes de la salud, custodios de las madrugadas del hospital, de las decisiones difíciles y de las noticias que cambian una vida. Gente que entra a la vida de alguien en su momento más frágil y luego desaparece, pero deja una marca invisible.

Yo también le confesé mi mayor miedo: ser demasiado sensible para esta profesión. Él no se rio. No me dijo que me hiciera fuerte. Me dijo que eso era precisamente lo que necesitaba la medicina.

—Eso es bueno —respondió—. Si el paciente sabe que te importa, que eres sensible, al contrario, te hace más humano.

Sentí que, de algún modo, me estaba dando permiso de no traicionarme para poder ser médico.

Hay algo muy coherente entre su biografía y su discurso. El niño al que le costaba trabajo hablar se convirtió en el médico que repite, una y otra vez, que lo principal es el corazón. El joven que veía morir al 80–90% de sus pacientes es hoy el jefe de un servicio donde ocho de cada diez niños se curan.

Su legado no está solo en los pisos siete y ocho del Juan I Menchaca, donde se encuentra el Servicio de Hematología-Oncológica, ni en las gráficas de supervivencia, ni en los reconocimientos que no va a recoger porque “tiene cosas que hacer en el hospital”. Está también en la cantidad de médicos que formó, en las generaciones que ahora atienden pacientes en otros estados, en otros países, llevando algo de su rebeldía y de su afecto a cada hospital al que llegan.

Después de escuchar su historia, de verlo hablar de sus alumnos como si fueran sus hijos profesionales, de oír cómo perdió su plaza de maestro por cambiar de hospital y aun así regresó “porque la oncología tenía que estar en el plan de estudios”, empecé a entender que la medicina no se sostiene solo con ciencia ni solo con sacrificio ciego. Se sostiene con una terquedad amorosa que insiste en que un niño más se puede salvar, un servicio más se puede abrir y un estudiante más puede aprender a poner el corazón sobre la bata.

Nuestra historia se cruza en un aula cualquiera, un lunes cualquiera, mientras él nos dice: “El mundo está listo para que se lo coman”. Tal vez lo que no dice, pero muestra con su vida, es que la única manera de hacerlo con dignidad es como él lo ha hecho, soñando fuerte, trabajando más fuerte todavía y, por encima de todo, sin dejar nunca de amar a quienes confían en ti cuando están más frágiles.

El reconocimiento de Fernando va mucho más allá de los títulos académicos o las distinciones profesionales; es un legado profundamente arraigado en el corazón de cada familia y cada niño que ha atravesado su camino en la oncología pediátrica. Su compromiso no es simplemente tratar enfermedades, sino tejer una red de esperanza y compasión que transforma vidas enteras. Cuando otros ven solamente pacientes, él ve historias, sueños y familias completas, integrándose no como un médico distante, sino como un guardián cercano que acompaña cada proceso de sanación. Su trabajo pionero en el Hospital Civil de Guadalajara no solo revolucionó el tratamiento oncológico infantil, sino que construyó un modelo de atención donde el amor y la dedicación son tan importantes como los protocolos médicos, dejando una huella indeleble que seguirá inspirando generaciones de profesionales de la salud.

Y aunque él diga que lo más importante no son los premios ni los aplausos, sino el trabajo de todos los días, su historia deja una certeza silenciosa: en un sistema de salud frágil, hubo, y hay, al menos un médico que se tomó en serio la tarea de luchar contra la indiferencia. Un hombre qu,e como bien lo describen, reza con los pies, que se ríe de sí mismo para arrancarle una sonrisa a un padre y a su hijo, que insiste en que el conocimiento sin corazón no alcanza.

Este contenido es resultado del Programa Corresponsal Gaceta UdeG que tiene como objetivo potenciar la cobertura de las actividades de la Red Universitaria, con la participación del alumnado de esta Casa de Estudio como principal promotor de La gaceta de la Universidad de Guadalajara.

MÁS NOTAS