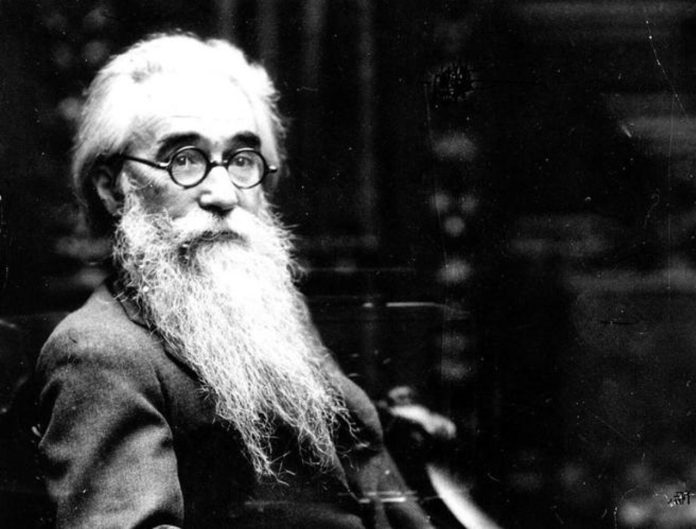

Ramón del Valle-Inclán era, para los dibujantes, apenas unas líneas con barba y lentes que caminaba por las calles de Madrid; y para los demás algo parecido: “…no se veía en él traza alguna de que hubiese jamás comido”, escribió sobre esa «casi osamenta» la filósofa María Zambrano.

Tuvo Del Valle-Inclán que recorrer mucho trabajo para desnudar su escritura del modernismo y presentarla renovada, como si fuera el reflejo de espejos cóncavos. A esa nueva creación artística la llamó el Esperpento. Un subgénero en donde se muestra la realidad de una forma grotesca. Se deforma todo: los personajes, el ambiente, la escenografía, para remarcar una visión crítica, sobre todo de España.

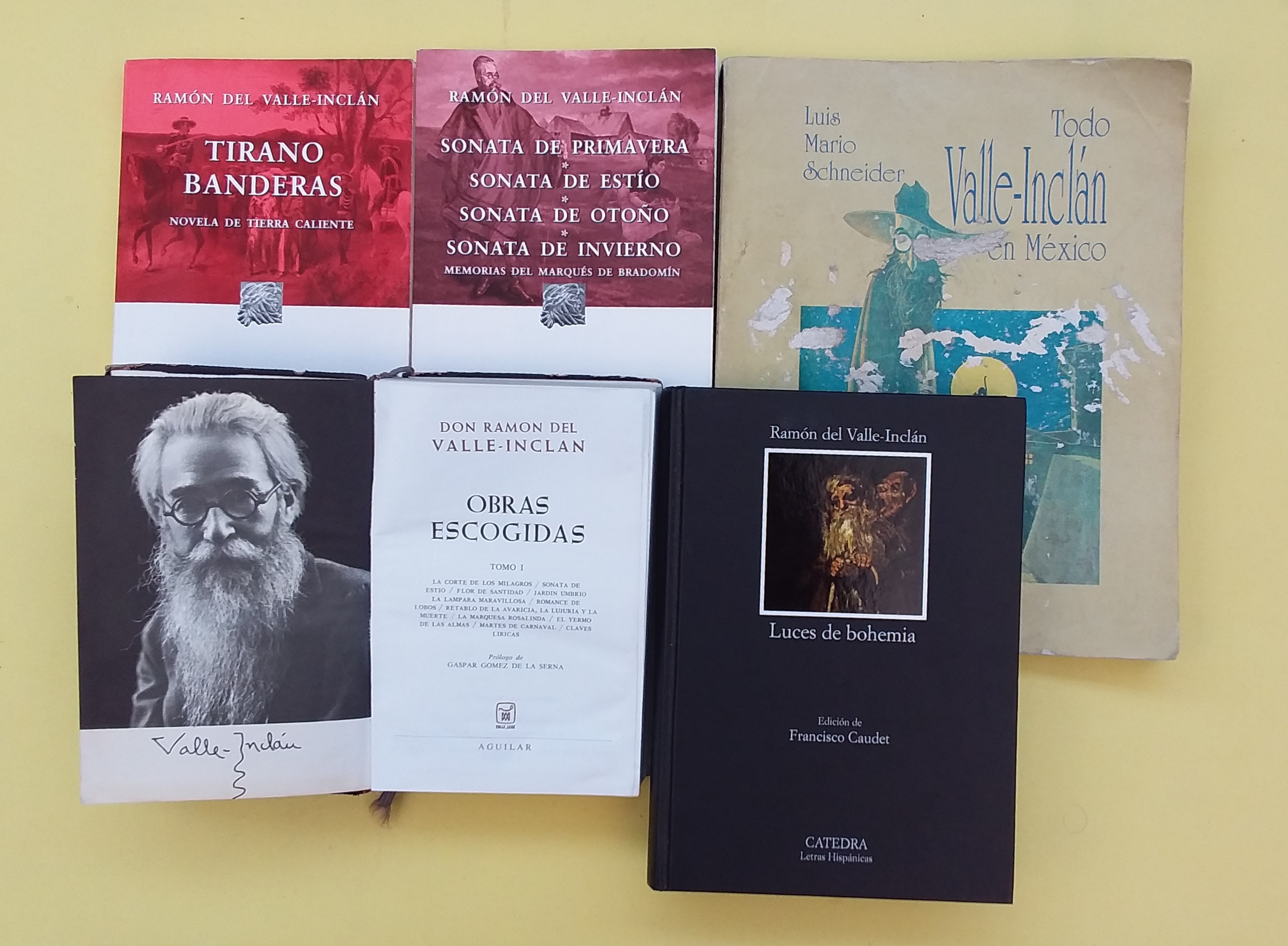

Una obra teatral representativa del esperpento es Luces de Bohemia. En ella, en la escena duodécima, por boca de Max, el actor principal, comenta el origen de ese subgénero: “El esperpento lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato”. Este pasadizo existe en Madrid, en donde estaban colocados unos espejos cóncavos. Continúa más adelante: “Mi estética actual es transformar, con matemática de espejo cóncavo, las normas clásicas”.

El académico de la Lengua, Melchor Fernández Almagro, así define al esperpento: “…la transformación grotesca de la realidad, gusto de quebrar un drama —cuanto más angustioso, mejor— con una ocurrencia bufa, lenguaje libérrimo, emoción contradictoria”.

Luces de Bohemia se publicó primero por fascículos en la revista España en 1920 y en libro, en su forma definitiva, hasta 1924. En teatro la primera representación fue en 1970. La causa de esta tardanza, se argumenta, es el exceso de personajes y de escenas, quince en total.

Se desarrolla en una noche madrileña de principios del siglo XX. Sus principales personajes son: Max Estrella, Don Latino y Madame Collet. Más una serie de personajes como intelectuales, periodistas y prostitutas. Todos ellos representando de una forma grotesca la vida de España. La noche que cubre todas las escenas remarca el atraso de la sociedad.

Ramón del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, Pontevedra, España, 28 de octubre de 1866— Santiago de Compostela, España, 5 de enero de 1936), llenó de anécdotas su vida. Se dice, entre tantas cosas, que era un genio de “mal genio”. No toleraba que lo interrumpieran mientras disertaba algún tema. O sus opiniones estaban salpimentadas con ácido humor.

Una anécdota cuenta que: “…pontificaba Valle-Inclán en una tertulia de café, cuando alguien lo interrumpió con una pregunta:

—¿Qué opina de los críticos literarios?

—En literatura las cosas son así: se inicia escribiendo versos, luego se continúa con prosas varias. Cuando se ha fracasado con todos los géneros literarios, se dedica uno a la crítica literaria”.

Valle-Inclán perdió el brazo a consecuencia de un pleito con el periodista Manuel Bueno. Fue herido y por la deficiente atención de su parte le surgió la gangrena. Él aprovechó esta desgracia para su bien. Sostenía que era el segundo manco de España; el otro era Miguel de Cervantes. Juan José Arreola, alegre, recordaba la entrevista que le hizo López Pinillos l gallego en donde éste se presentó como “Yo, pájaro alicortado”.

Valle-Inclán visitó en dos ocasiones la República Mexicana. La primera ocurrió del 8 de abril de 1892, hasta marzo del siguiente año. La más registrada fue la segunda, invitado por Álvaro Obregón como huésped de honor de la República para los festejos del Centenario de la Independencia de México, en septiembre de 1821.

Antes, en 1919, el escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez había publicado en la afamada editorial Cvltura, Cuentos, estética y poemas, una antología de la obra de Valle-Inclán. Al decir del crítico literario Luis Mario Schneider, esa antología: “le da al escritor español su primera y más rotunda consagración”.

En su segunda estancia oficial, don Ramón visitó, además de la Capital, los estados de Jalisco y Colima, entre otros. Lo acompañaron el escritor Pedro Enríquez Ureña y los pintores Gerardo Murillo (Dr. Atl), Diego Rivera y Roberto Montenegro. Su arribo a Guadalajara, vía ferrocarril, ocurrió el 25 de octubre de 1921. En escasos seis días visitó de la Perla Tapatía: el Palacio de Gobierno y el Municipal, el Hospicio Cabañas, el Teatro Degollado, el Museo y la Biblioteca del Estado, cuyo director era el poeta Ricardo Arenales, quien posteriormente se nombró Porfirio Barba Jacob. La comitiva también acudió a Chapala, Tlaquepaque y Tonalá. De Colima visitó Cuyutlán.

Elena Poniatowska en su libro Dos veces única rescata una anécdota. En la estación Guadalajara del ferrocarril, la zapotlense Lupe Marín pidió primero permiso para subir al tren y después solicitarle un autógrafo a Valle-Inclán. Él escribió: “¡Qué triste destino el mío/ encontrarte en mi camino/ cuando los años blanquean/ mis barbas de peregrino!” Lupe Marín, por esas fechas, celebraba sus veintiséis años (16 de octubre) y era soltera. Don Ramón cumpliría cincuenta y cinco años el día 28 del mismo mes. En cuanto a la “barba de peregrino”, Rubén Darío, menos complaciente, versificó sobre ella: “Este gran don Ramón de las barbas de chivo”.

Otras obras de citar de Valle-Inclán son las Sonatas, cuatro en total, escritas dentro del Modernismo. Cuando escribía Tirano Banderas (1926), para muchos su novela principal, calificó a las Sonatas como “musiquita de violín”.

Un cáncer de vejiga lo postró hasta llevarlo a la muerte, aunado a una complicación renal. En sus últimos días contó con la presencia de muchos amigos. En un punto de su enfermedad, necesitó una transfusión de sangre. Se presentó como donador el ganador del Nobel de Literatura (1904), don José Echegaray. Valle-Inclán lo consideraba su enemigo. Al darse cuenta de quién sería el obsequiante, exclamó desde su lecho de enfermo: “No quiero la sangre de ese tipo. Está llena de gerundios”.