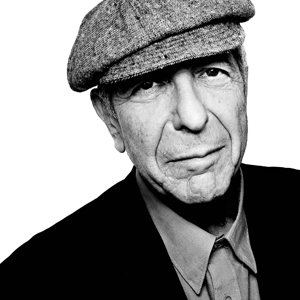

Ni bardo ni juglar. Si al oficio de Leonard Cohen hay que buscarle un nombre para justificar su reciente premio Príncipe de Asturias de Letras, que sea el de trovador: trouveur (“el que encuentra”), según la tradición de los Occitanos medievales: la relación entre el amor y la palabra sublime; o bien, el que descubrió o inventó ambas y les dio forma, y a su vez un nombre a esa forma: “canción”.

Más conocido por su larga trayectoria como cantante y autor de piezas tan rotundas y esparcidas como “Everybody knows”, “I’m your man” y “Suzanne”, en realidad debutó primero en la literatura. Tenía 22 años y aún estudiaba Derecho en la Universidad Mc Gill de su natal Montreal, Canadá, cuando en 1956 publicó Let us compare mythologies (Comparemos mitologías), un poemario en toda regla, en que figura un poema titulado justamente “Canción”, en el que aparecen un amado idealizado, una muchacha en éxtasis y el canto de las aves, como en las baladas de los antiguos.

La virtud de Cohen radica en una decidida y sutil modernidad que el jurado ha valorado determinante en su fallo: “El paso del tiempo, las relaciones amorosas, la tradición mística de Oriente y Occidente y la vida contada como una balada interminable, configuran una obra identificada con unos momentos de cambio decisivos a finales del siglo XX y principios del XXI”.

La muchacha está desnuda y sollozante, y se unge con los mil dedos de su cuerpo el nombre de bronce del amado. Los pájaros son dulces y sanguinarios y de afiladas alas. Páginas más, páginas menos, otras cuatro canciones y dos baladas se mezclan sin distinciones con otros versos, dos poemas, una elegía, y hasta un poema en prosa.

Atravesando todo eso, ya desde entonces los temas recurrentes que le son característicos: el amor, el deseo, el sexo, la tristeza, Dios, su búsqueda, el canto… El canto, que es el vehículo de todo lo demás, mientras lo demás es al mismo tiempo un pretexto para el canto.

En realidad, el momento de cambio decisivo en el que Cohen participó desde sus primeros fervores y del que parte la larga estela de influencias que ha propagado a través del siglo y las fronteras, fue la Generación Beat. Con su Mitologías bajo el brazo, Cohen pasó un año en Nueva York estudiando en Columbia entre 1956 y 1957, al mismo tiempo que aparece On the road, la novela seminal de Jack Kerouac, y Howl, el largo y delirante poema de Allen Ginsberg, que despertó de entre los muertos el alma performativa de la poesía y sentó el precedente del aún hoy corriente ritual del concierto de rock: la audiencia que se fascina de vértigo al presenciar a un trovador febril de drogas, alcohol, de música o poesía o todo ello, forcejeando consigo mismo en la intimidad del escenario.

Cohen ya tocaba la guitarra desde la preparatoria, pero lo que le ocupaba en la década de los sesenta eran tres volúmenes más de poesía: The spice-box of earth (La caja de especias de la Tierra, que hizo de él una voz conocida en los círculos literarios del Norte); Flowers for Hitler (Flores para Hitler, que también se podía haber llamado “Sol para Napoleón” o “Murallas para Genghis Kahn”, pero apenas se estaba secando la sangre de la segunda gran guerra), y dos novelas: la autobiográfica The favourite game (El juego favorito) y la voluptuosa y experimental Beautiful losers (Los hermosos vencidos).

Antes de empacar y bajar de nuevo a Estados Unidos, saciada la sed de tinta, para forjarse la carrera de cantautor que todos conocemos y que muchos piensan es el verdadero mérito detrás del galardón.

Era el momento del jazz y del folk, y pronto Cohen halló su sitio, que definitivamente no era el uno, pero tampoco con certeza el otro, a pesar de sus raíces juvenies con Bucksin Boys, del confundible acompañamiento de la guitarra y de la rima fuerte. En 1967 salió a la venta su primer álbum, Songs of Leonard Cohen y se convirtió en un éxito de larga duración que ya incluía clásicos como “So long, Marianne” y “The stranger song”.

Los setenta fueron prolíficos en acetato, a razón de un disco cada dos o tres años: “Seguí la carrera / Del caos del arte / Deseo es el caballo / Depresión el carro”, diría después en el Libro del anhelo.

De esa época es la maravilla de “Chelsea hotel N. 2”, una novela de cuatro minutos y pico –si le robo la expresión a Iker Seisdedos– sobre su fugaz relación con Janis Joplin como un ruiseñor caído sobre la cama deshecha, mientras las limosinas esperaban en la calle de Nueva York. Leyendas.

La más reproducida de las letras de Leonard Cohen es sin duda “Hallelujah”, un corte de Various positions (1984), que suele encajarse en la definición que el propio Cohen ha dado de sus versos: “plegarias”.

Las referencias bíblicas de Cohen siempre han sido cardinales, pero “Aleluya” no sólo es el acorde secreto de la alabanza de David: es también cada aliento de los amantes en el alba de su nexo. Y sobre todo, cuando es frío y está roto, el amor: “Hay una ráfaga de luz en cada palabra / no importa cuál hayas escuchado / el sagrado o el quebrado Aleluya”.

Dice Hugo Gutiérrez Vega que nadie como el propio poeta o un declamador para destruir un poema al decirlo. La excepció, sin duda es el registro profundo y susurrante de Leonard Cohen, pero él mismo reconoce que otras voces le han hecho más justicia a sus palabras: el “Hallelujah” de Regina Spektor es una delicia de la mano de su piano; las varias de Rufus Wainwright son tan célebres como las del propio Cohen, y la delicadísima y desgarradora de Jeff Buckley es la sugerencia prioritaria en las búsquedas en YouTube.

Muchos tributos se le han rendido a modo de recopilación, como I’m your fan, de 1991, Tower of song, de 1995 y más recientemente las eclécticas grabaciones del Record Club de Beck.

Aunque el siguiente LP de Cohen, I’m your man (Soy tu hombre), de 1988, se adentró en formas más modernas de la música con canciones “profanas” y llenas de sintetizadores, como “Everybody knows” y “First we take Manhattan” (alusiva a la Guerra Fría); seguía en proceso la misma crisis espiritual que iba a llevarlo a pasar cinco años de reclusión en un monasterio zen entre 1994 y 1999, donde tomó el nombre de Jikan (“silencio”), una época de la que hasta los más duros como Carlos Boyero dicen: “Y lamenté que por culpa de Buda y su presunta capacidad para otorgar paz al atormentado y redención al pecador pasaran nueve interminables años entre The future (1992) y Ten new songs (2001)”.

Con el otorgamiento del Premio Príncipe de Asturias, en España se ha alzado una “justa y a veces ñoña celebración”, según la columna de Ray Lóriga, en la que dice echar en falta “que alguien recuerde la profunda crueldad de sus mejores versos”.

En esta derrota de la aparente diferencia entre poesía y canto —que sopla aires de esperanza para el siempre sugerido Nobel a Bob Dylan—, ha brillado como nunca la fascinación hispánica de Cohen. Por ejemplo, “Take this Waltz” es una traducción adaptada del poema “Pequeño vals vienés”, de Federico García Lorca, por quien su hija se llama así, Lorca Cohen, y cuya influencia es un destello constante en las imágenes de su obra.

Joaquín Sabina lo ha nombrado el “Lorca de Montreal”, en un poema de regalo por su cumpleaños 75: “Oyéndote cantar tus aleluyas / me rasgué la camisa y la casulla / llorando, sin sombrero y a tus pies”.

El olivo de los extranjeros

Quizás por contraste con el Premio Cervantes y el Premio Reina Sofía, que sólo se concede a escritores de lengua española, el Premio Príncipe de Asturias se ha enfocado a autores ajenos al mundo hispanohablante desde que en 1999 le fue otorgado a Gí¼nter Grass, casi como un augurio del Nobel que le esperaba meses después. La misma precedencia —aunque más dilatada— ocurrió con Doris Lessing, laureada en 2001 y 2007, respectivamente.

Entre ambos, Augusto Monterroso como excepción confirmante. Les siguen Arthur Miller (2002), Susan Sontag (2003), Paul Auster (2006) y la también canadiense Margaret Atwood (2008), por mencionar a algunos. En su discurso de aceptación, esta última dijo que la distinción la emocionaba en especial “porque soy canadiense, y también nosotros resultamos, a menudo, invisibles; o se nos confunde con ciudadanos de Estados Unidos, país con una historia, una geografía, una mezcla de culturas y una posición de poder en el mundo muy distintas a las nuestras”; un sentimiento con el que Leonard Cohen quizás pueda vincularse, pues muchas veces le han dado el mote de “El Dylan de Canadá”. De hecho, así se ha anunciado la noticia de su galardón en diversas publicaciones, como el diario argentino El Clarín.

El fallo del jurado —conformado por Juan Cruz, Víctor García de la Concha, Andrés Amorós, José Manuel Blecua Perdices, Carmen Caffarel, y el conde de Siruela, entre otros— se dio a conocer el 1 de junio. La insignia, el emblema escultórico autoría de Joan Miró y los 50 mil euros en metálico que constan la dotación del premio se entregarán en acto solemne en la tercera semana de octubre.