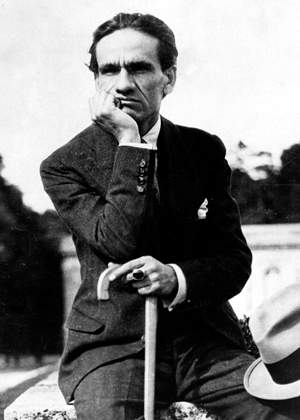

César Vallejo (1892-1938) murió en París, porque allí quiso morir (en una tarde de aguacero). No volvió a Perú, porque sabía que ese país no quería acabar de salir del cascarón y porque su militancia política en Europa le interesaba más en ese momento. Estuvo preso, intentó suicidarse cuando tenía 25 años… Pero no voy a abundar en nada de todo eso, sino que me limitaré a hablar de su poesía –que va ligada con su vida o, mejor dicho, brotó de su vivir–.

Bertolt Brecht escribió que los hombres imprescindibles son aquellos que luchan toda la vida. Y Vallejo, en ese sentido, es un poeta imprescindible. Se le ha rendido homenaje por la indiscutible estatura de su legado poético, pero la vida misma incluso le debe un tributo a este hombre nacido en el norte peruano –porque supo vivir–, donde encontraría sus primeros horizontes, que trasladaría a su trabajo poético: la familia, el campo, el campesino, la religión y la educación primeras, marcadas con el hierro del catolicismo que le venía por dos vías, materna y paterna: sus dos abuelos fueron sacerdotes españoles y sus abuelas dos indias. Traía en la sangre ese elíxir religioso –primera comprensión del mundo–, magma bíblico que hallaría nido en sus letras.

En los primeros años fuera de casa –se marchó de su natal Santiago de Chuco para estudiar en Trujillo y después en Lima– se opera en Vallejo una crisis de conciencia –da comienzo su segunda comprensión del mundo–. Los dos primeros versos de Los heraldos negros (1919) así lo anuncian: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé! / Golpes como del odio de Dios…” En este primer libro se evidencia una búsqueda primigenia: respuestas a las preguntas esenciales que todo ser humano se hace, y el porqué, entonces, Dios procede de manera inescrutable y acumula demasiado poder. Ahonda en la cuestión en “Los dados eternos”, donde el mundo como creación imperfecta se desbarranca por la mano alejada de su creador, por su indiferencia ante el hombre y lo que hace: “Dios mío, si tú hubieras sido hombre, / hoy supieras ser Dios; / […] la Tierra / es un dado roído y ya redondo / a fuerza de rodar a la aventura, / que no puede parar sino en un hueco, / en el hueco de inmensa sepultura”.

Saturado de esas imágenes en las que el mundo se le presenta fragmentado –incluso Vallejo se concibe partido, desmembrado–, vacío y carente de un sentido más o menos unitario, se rebela ante la certeza de la muerte de Dios, porque no encuentra otra explicación a aquella barbarie incivilizatoria que lo acosa. En “Espergesia” hace cuña en el dolor humano y la pérdida de la esperanza para poner el acento en el declive de la humanidad y gritar su claro enfrentamiento y su desacuerdo con todo eso: “Yo nací un día / que Dios estuvo enfermo, / grave.”

Existen en el libro huellas del modernismo de principios de siglo, pero Vallejo les da un relumbrón distinto: no hay fórmulas ni el tono afectado, retórico y artificioso de la poesía modernista, pero sí una línea de proximidad a lo íntimo y una aura dolorosa que permea casi todos sus poemas. Vallejo se acerca al amor carnal y cristiano, y de paso a la decepción amorosa; a la partida y a la ausencia, a la evocación de la sangre y la tierra natal y a ese primer encontronazo con la muerte, porque la experiencia mortal en Vallejo no parte de un postulado teológico o filosófico –aunque por la educación recibida en una familia de valores católicos tradicionales, tenía ya una idea de la muerte como paso a otra vida–, sino de la hendidura de ese colmillazo terrible que supuso el fallecimiento de su hermano apenas pasados los 20 años. Y, de manera simbólica, de la muerte del mundo.

“Escándalo de miel de los crepúsculos”

La poesía de Trilce (1922) se antoja de entrada incomprensible. Vallejo aquí sin embargo le canta a la vida, aun cuando pareciera que algunos poemas –lo mismo con Los heraldos negros– tengan un sabor derrotista o de pesadumbre. O quizá precisamente por eso es que se trata de un canto a la vida. Vallejo llama “al despertar humano contra el dolor y la desesperanza”, dice Iván Thays. En el poema LXX privilegia la celebración de la vida, en contraposición con el silencio de la muerte: “Amémonos los vivos a los / vivos, que a las buenas cosas muertas será después. Cuánto tenemos que / quererlas / y estrecharlas, cuánto.”

En Trilce el tiempo es discontinuo, fragmentario, lo que contribuye a que aparezcan como mapa vuelto de cabeza los versos: palabras descolocadas y el uso de un lenguaje enteramente vallejeano: el de la desolación y la zozobra, el de la conciencia en perpetua crisis y la separación entre el mundo y el poeta, producto de una incomodidad creciente que viene precedida por el acicate de dudas fundamentales. Prefigura aquí, además, lo que puede venir, como lo hará después en Poemas humanos: “Me moriré en París con aguacero, / un día del cual tengo ya el recuerdo.” En Trilce (poema VI) escribe: “El traje que vestí mañana / no lo ha lavado mi lavandera.” Este trastocamiento lo hace adelantarse, ponerse a salvo, quizás.

Vallejo está “indignado, mordido por el deseo y la cólera”. Está empeñado ya, mediante la escritura, en mejorar la realidad que lo rodea, las circunstancias que lo acompañan. Tras experimentar en carne propia las condiciones del campesinado y la situación de las urbes, la desgracia y la fatalidad originaria de su pueblo, en Trilce se planta “frente a un mundo desgarrado por la injusticia, el desencanto y el absurdo, y frente a la imposibilidad de saber el origen de la desdicha del hombre”, subraya Eduardo Hurtado (Los heraldos negros / Trilce, Conaculta, 1998).

La estética del trabajo

Si en Los heraldos negros y Trilce Vallejo vuelve una y otra vez a la vida como fuente inagotable celebratoria y dolorosa y a la muerte como un horizonte imperdible para el hombre, en Poemas humanos (1939) y España, aparta de mí este cáliz (1937) también los aborda, pero desde otro flanco: a merced de la vida, o bajo su sombra, surgen fantasmas que la amenazan –injusticias, el dinero como poder, medidas dictatoriales–, que tratan de someterla.

Si un artista (un poeta en el caso de Vallejo) no es hijo de su tiempo, es decir, si no se involucra con su contexto y circunstancias, no puede llamarse artista en el sentido totalizador de la palabra; o quizá, de hacerlo, no lo sea enteramente. Porque entonces no imprimiría en su arte su lado humano. La poesía sin ese ingrediente no trascendería el papel y el tiempo. Quizá desde siempre Vallejo supo de qué trataba el oficio de ser poeta, o por lo menos su ser poeta. En El arte y la revolución (1928) escribió: “Lo primero que hace un niño al nacer es un esfuerzo (grito, movimiento, gesto) para contrarrestar un dolor, malestar o incomodidad. Este instinto que puede llamarse el de la lucha por la vida (instinto del trabajo), es base de una nueva estética: la estética del trabajo.”

Comunista comprometido, creyente a costa de todo, Vallejo participa en manifestaciones públicas y es detenido repetidamente, al punto que por decreto es expulsado de Francia. Pero ahí no para su acción: en Madrid, junto con su mujer Georgette, se inscribe como militante del Partido Comunista Español. Acrecienta su militancia al comenzar la Guerra Civil.

De este compromiso con las causas que considera justas se va nutriendo su literatura. Publica El arte y la revolución y Rusia en 1931, reflexiones al pie del Kremlin (1931). Va siendo, como él mismo lo diría, un revolucionario por experiencias vividas y no por teorías aprendidas. En 1937 le escribe a su amigo J. L. Velázquez: “A mi modo de ver, todo el secreto del destino social del escritor sobre todo, está en eso: en saber a ciencia cierta lo que quiere y puede hacer.” Y César Vallejo estuvo cierto de eso desde sus primeros años en Trujillo y Lima: que la vida es una cosa y el arte otra cosa, aunque este último esté metido dentro de la vida. Es decir, que vida y arte van indisolublemente unidas, se alimentan y cuidan una del otro.